Einführung in die Datenmodellierung

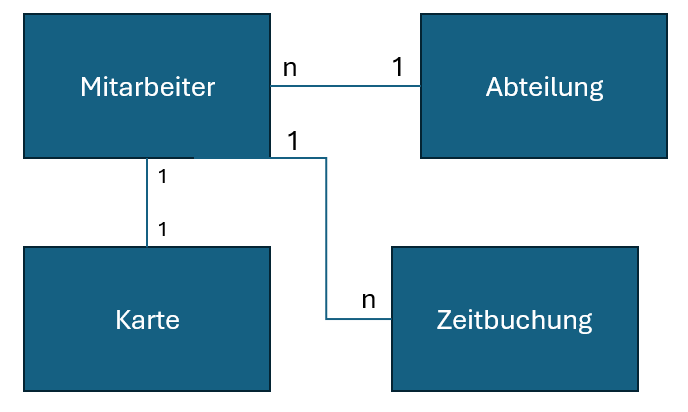

Hier finden Sie das ER-Diagramm des Fallbeispiels aus dem Video. Es gibt vier Entitäten (Mitarbeiter, Abteilung, Karte und Zeitbuchung), die miteinander in Beziehung stehen.

Die daraus entwickelten Tabellen werden noch einmal in der folgenden Abbildung zusammengefasst. In der Mitarbeiter-Tabelle habe ich eine Spalte für den Fremdschlüssel zur Karte ergänzt. Beachten Sie bitte auch, dass eine Fremdschlüssel-Spalte nicht exakt die gleiche Bezeichnung wie die zugehörige Primärschlüssel-Spalte in der anderen Tabelle tragen muss.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den im Fallbeispiel verwendeten Kardinalitäten (1:n, 1:1) um Maximalkardinalitäten handelt, d.h. jede Entität, für die eine Beziehung zu einer anderen Entität vorgesehen ist, kann diese Beziehung eingehen, muss es aber nicht. So könnte es z.B. Mitarbeiter geben, für die (noch) keine Abteilungsnummer festgelegt wurde oder in der Datenbank könnten Abteilungen abgespeichert werden, denen (noch) keine Mitarbeiter zugeordnet wurden. Zur Kennzeichnung von Maximal- aber auch Minimalkardinalitäten (Kennzeichnung, dass eine Beziehung eingegangen werden muss) finden Sie nützliche Informationen im Kapitel 2.1.3 im Buch "Datenmodellierung" von Andreas Gadatsch (siehe Bereich "Materialien").

Für die folgenden Übungsaufgaben bevorzuge ich zur Beschreibung von Tabellen ein einfaches Schema in der Form

Tabellenname(Spalte1, Spalte2, ...) also z.B.

Mitarbeiter(MID, Name, Vorname, Geburtsdatum, Abteilung, Karte)

Buch

"Datenmodellierung"

Andreas Gadatsch

Link zum Buch